大学院

大学院経営学研究科

人とビジネスが交錯する高田馬場で「経営学」と「会計学」を究める。

人間性豊かで高度な知識を持つ職業人を育てる研究の拠点

大学院経営学研究科

本学の伝統を生かし、さらに深い「ひとづくり」教育の場として

東京富士大学大学院経営学研究科長

青山和正

昭和18年(1943年)の創立以来、本学は経済学、経営学の教育に重きを置き、実社会に役立つ多数の専門職業人を輩出しつづけてきました。

この伝統的な教育をさらに深め、より高度な知識を有し実践的に社会で活躍できる人材の育成を目的に大学院を創設しました。

具体的には、経営学系統と会計学系統の2領域を中核に、それぞれ3つの研究分野を設け、徹底した修士論文指導のもと研究を進めていきます。

要望の多い事業承継者の育成や起業を望む人に役立つ内容、今後も人材不足が叫ばれる高い能力を持った会計士や監査人の養成など、急速な社会の変化にも即座に応じられる、人間性豊かで実践的な人材を送り出したいと考えています。

大学院OBからのメッセージ 税理士 丹澤 翼(令和6年度修了)

本学大学院経営学研究科を令和6年度修了された税理士・丹澤翼先生から大学院進学を考えておられる方へ、実体験をもとにアドバイスをいただきました。

丹澤先生は、現在、新宿区の個人事務所の所属税理士として勤務されています。法人30社、個人クライアント80名を担当され活躍されています。

大学院に進学した理由

まず、大学院に進学をされた理由については、以下の点を挙げられました。

第1は、税理士試験の受験歴が10年になったところで、大学院進学を検討。税理士試験は、簿記論・財務諸表論を合格、その後、法人税法に苦戦し、消費税法は合格しました。税理士試験科目合格を残り2年で確実に突破したいと思った。第2は、大学院選びの基準として①立地条件 ②免除の確実性 ③学生の年齢層の3つをポイントとし、第3は、家族の理解と支援を得て大学院への進学を決意しました。

大学院での経験

東京富士大学大学院では、1年次には、授業履修(平日夜・土曜中心)と研究計画と資料収集に取り組みました。ゼミナールは、少人数で修士論文の進め方を丁寧に指導してもらいました。また、税務関連の文献収集には、国立国会図書館・租税資料館・CiNii等、時間をかけて活用しました。2年次は、修士論文執筆(最終55,505字、参考文献45)に集中し、論文が完成後、審査に合格しました。論文完成の達成感が専門性と自信につながったと痛感しています。

大学院で得たもの

大学院の2年間で得られたものは、資格面では税法科目免除により大きな負担軽減になりました。研究面では、法人税等の条文・判例を根拠に論理的に説明する力が付きました。人脈面では、同期や先生とのつながり、実務に役立つネットワーク形成ができたことです。

進学を考える方へのアドバイス

大学院への進学される方には、第1に、「進学の目的を明確に(免除+自分なりの成長目標)」にすることが非常に重要であること、第2に、「研究テーマや関心分野を事前に考えておくこと」、第3に、「指導教授との相性を意識する」、第4に「スケジュール管理と家族・職場の理解が重要であること」、最後に「大学院は免除だけでなく、成長の大きな機会の場であること」をアドバイスします。

まとめ

大学院を修了して、税理士として活動していますが、振り返ってみると、大学院進学は「免除の手段」以上の価値があったと強く感じています。また、修士論文をやり遂げた経験が大きな自信になり、大学院での学び・人脈・経験は税理士としての基盤に直結することや、挑戦した2年間が今後のキャリアを支える財産となったと実感しています。

なお、私は将来の独立も視野に入れつつ、家族との両立を重視して大学院で学びました。

(注)2025年9月6日(土)大学院入試説明会資料を参考にしました。

大学院の選び方~大学院選びで重視した点~ 税理士・佐藤智明(令和5年度修了)

大学院選びで重視した点は

第一は、大学院の立地です。自分の勤務している職場や自宅からの距離、通学時間を考えました。本大学院は、平日夜の授業は18時から、土曜1限目は9時から始まります。無理なく通える場所であるかを考慮しました。

第二は、大学院の授業の出欠や単位の取得についてです。

仕事や家庭を持ちながら通学するため、急な仕事や家庭の用事が発生した場合に、配慮があるかどうかです。本大学院は、このような事情の際には、必ず学務課に連絡し、対応して頂きました。他の大学院では個人的な事情は配慮されないとの話を聞いておりましたので、大学院生活における安心感がありました。

勤務先の会計事務所の所長には、大学院に進学する旨を説明して、理解を得られました。家庭のことに関しては妻と話し合って、可能な限り、大学院を優先させてもらいました。その結果、通常の授業とは別で、夏期に土曜日の集中講義を受講できましたので、1年次にほとんどの単位取得でき、2年次は修士論文の執筆に集中できました。

第三は、修士論文の研究テーマや取り組みについて、指導教授から丁寧に指導が受けられるかどうかです。日常の業務を通して税務の実務には精通しているものの、修士論文を初めて執筆するので、希望の研究分野は持っておりましたが、研究テーマの選び方や研究の取り組み方などは未知でした。この点、指導教授からは、非常に丁寧かつ確実な指導を受けることができました。

第四、学費については他大学の大学院と比較し、本大学院は妥当だと思いました。大学院によって学費は異なりますし、厚生労働省の雇用保険の教育訓練給付金の指定のある大学院もあります。学費以外の出費として、大学院までの交通費、授業で使用する教科書代等が掛かります。論文の参考資料に関しては、「租税資料館」(方南町)、「税理士図書館」(大崎)を利用したので、資料のコピー代ぐらいでありましたが、大学院生活は学費以外の出費もありますので、資金計画はしっかりされたほうがよいです。

第五は、同級生の人数を考えました。指導教授1人に対して、学生の数はどのぐらいかです。一般的に、2~3人の大学院が多かったです。また、あまり若い方が多いとその中で自分自身がなじめるかどうかも考えました。学生の数が少ないということは論文の指導内容が濃いといえます。その一方で、授業の課題や論文進捗発表の回数が多くなります。

本大学院は、同級生は11人、ゼミ生は4人でした。授業の課題発表は前期、後期に各一回程度、論文の指導は月一回の進捗発表でした。課題発表のない月もあり、その期間は資料の収集や資料の読み込み、資料の整理の時間に充てられました。人数が多いからといって論文の指導が甘いことはありません。同級生の中には租税資料館賞を受賞した方もいました。さらに、人数が多いことで課題の発表でも様々な意見が聞け、考え方の参考となりました。卒業後もグループラインで繋がっており、仕事の相談などもできる仲間が沢山できたことは本当によかったです。

第六は、指導教授との相性です。本大学院の税務系の論文を指導する指導教授は、国税局出身の実務家で、税務系の有名雑誌に記事を書かれている方もいらっしゃいます。論文の論理性はもちろんでありますが、実務的な視点も考慮されました。授業や普段の雑談の中で、国税局時代の様々な話が聞けましたし、実務での不明な点も相談できました。

私の指導教授は、長年に渡って多くの学生の論文指導を行われていたこともあって、論文指導では自分の考えでは及ばないことまでも指摘して頂きました。

大学院での研究の取り組み

1年生の時は、研究計画書の研究テーマに関する資料の収集。租税資料館(方南町)、税理士図書館(大崎)、CiNii、税大論叢等。これらの収集した資料の整理、読み込み収集した資料の整理、読み込みをしました。2年生前期は、夏休み前までに使用する判例の整理し、論文の章立ての構築を行いました。夏休み明けまでに概要を執筆して、2年生後期の12月中旬までに、最後の章まで一通りの論文をまとめました。翌年1月前半までに、修士論文を完成、2月に論文審査会後に指摘された点を修正し、最終の修士論文を提出しました。

論文執筆中の留意点

判例の要旨や制度の概要は早めにどんどん書き進める。自分の考えを書く箇所は、執筆が進まないことがあるが、必ず、毎日、論文データを開いて、一行でもいいから執筆を進める。悩んだり、どうしても進まなくなったら、指導教授に相談する。提出期限は年明けの冬場になるので、体調の管理はしっかり行う。

執筆を終えて

修士論文の作成が完了し、論文審査を通過した時の達成感は例えようがありません。論文を書くことやゼミでの議論で身に付いた論理性や税法の理解は、自らの業務において、非常に役に立っています。クライアントとの打ち合わせや、税務調査の場面で、自分の主張や考えを論理立てて話すことができるようになりました。論文作成を通して、論文や仕事の悩みなどお互いを励ましあった同級生、色々なことを相談した指導教授との出会いは一生の宝です。

佐藤智明先生のプロフィール

大学卒業後、飲食店勤務を経て、会計事務所に転職。スタートアップ支援の会計事務所に2年間勤務後、現在の会計事務所に入社。会計事務所に勤務しながら、税理士試験を受け続け3科目合格後、大学院進学で税理士取得を目指す。令和5年3月に本大学院を修了し、国税審議会に免除申請、同年7月に免除決定、同年10月に税理士登録が完了。

現在勤務している会計事務所は、特定の税法には特化せず、法人税、消費税、所得税、相続税等の様々な税目についての業務を行っている。今後の自らの目標に向けて、現在は資産税の業務を強化している。

令和7度大学院・中間報告会開催のご報告

令和7年9月13日(土)、本学大学院の「修士論文の中間報告会」が開催されました。

中間報告会は、大学院2年生全員が修士論文作成に向けて、論文の背景や先行研究、研究の仮説と検証など、研究の進捗状況について発表し、主査と副査2名の教員から論文内容についてアドバイスを受け、修士論文に反映させていくことを目的としています。

本年度の中間報告会は、税務系11名、会計系1名、経営系1名、計13名が会場を分けて実施しました。(写真)

主査、副査の教員から、先行研究や判例などの理解度、用語の使い分け、仮説の明確化など、さまざまなアドバイスがありました。論文を発表した院生は、指導教授の下で、中間報告会で指摘された課題やアドバイスを参考に研究論文を完成させていきます。

大学院・中間報告会

大学院・中間報告会

2026(令和8)年度向け・大学院入試説明会が開催された

2025年9月6日(土)午後1時から「2026年度向けの大学院入試説明会」が本学本館1階のメディアホールで開催されました。

大変暑い日の中、大学院入学希望者34名の方が出席されました。その内訳は社会人30名と大学生4名でした。

まず、青山大学院研究科長から「本学大学院の教育研究の取り組みと実績」についての説明がなされた。本学大学院は2008年4月に開設、本年度で17年目になり、その間、大学院の志願者総数383名、入学者総数216名になっています。近年は、税務会計分野で税理士を目指す院生が多くなっています。その背景には、毎年度、税理士合格者を多数輩出し、昨年度11名が税理士試験合格・税理士登録と、その実績が高く評価されていることです。

次に、2025年3月に本大学院を修了され、税理士として活動されています丹澤翼先生から「大学院OBによる税理士への学び」についての講演がありました。まず、丹澤先生から大学院に進学した理由について、試験受験歴が長く、大学院2年で確実に税理士試験を突破したかったこと。本学大学院を選ばれた点は、「立地、院生の年齢層、院生修了者が免除申請で合格していること」を挙げられました。

また、大学院では1年次に授業履修と研究計画を作成、文献収集は国立国会図書館や租税資料館、CiNiiなどを活用したこと。2年次に修士論文執筆に時間を割いたとの説明があり、修士論文完成の達成感が専門性と自信につながったと強調されました。

本学大学院で得たものは、資格面の負担軽減になったこと、条文・判例を根拠に理論的に説明する力がついたこと、同期や先生とのつながり、実務に役立つネットワークが形成されたことだと語られました。大学院進学を考える方には、①進学の目的を明確にする、②研究テーマや関心分野を事前に考えていく、③指導教授との相性を意識する、④スケジュール管理と家族・職場の理解が重要である、⑤大学院は免除だけでなく、成長の大きな機会ある場であるとの5点のアドバイスがありました。

午後2時から個別相談会に移り、税務・会計・経営に分かれて、大学院での専門分野の選択、研究テーマなどについて、大学院の指導教員から丁寧に質問に対応しました。

大学院入試説明会

大学院入試説明会

令和7年度・東京富士大学大学院入学式が挙行

本学の庭の桜や木蓮もようやく咲き始めたもとで、4月3日(木)10時から東京富士大学入学式(学部・大学院)が挙行されました。

その後、大学院は7号館1階で、大学院のオリエンテーションが行われました。

本年度の大学院生は17名(全員税務系、女性院生7名)が入学。税理士法人、民間企業などで勤務しながら大学院に通う社会人です。これから2年間、社会人としての勤務、院生としての勉学や研究に加え、税理士試験勉強や家庭生活と多忙な日々を送ることになります。

オリエンテーションでは、青山研究科長から本大学院での履修や研究、論文作成などの留意点について、大学院事務室の梅澤さんからは学務上の諸手続きなどの説明を行いました。

各自の自己紹介後、院生同士の情報交換などもあり、和やかな雰囲気の中でオリエンテーションが終了しました。科長から大学院2年間は非常に短いので研究論文作成などの時間管理をきっちりされること、また、院生同士でネットワークを組み、研究や試験勉強など相互に研鑽されることのアドバイスがありました。

東京富士大学大学院入学式

東京富士大学大学院入学式

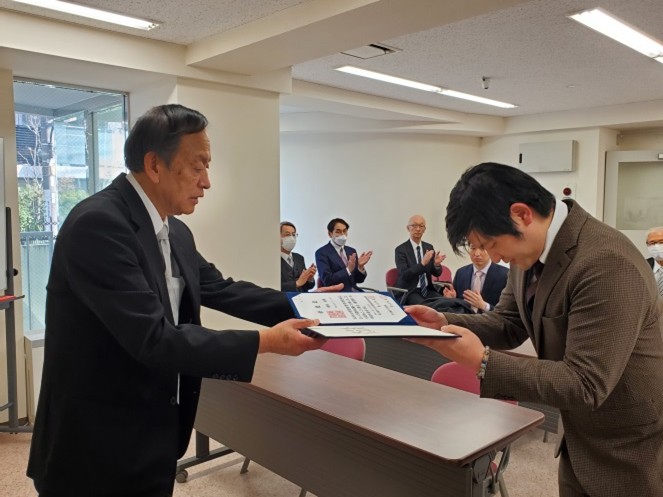

令和6年度・大学院経営学研究科9名、学位(修士)授与

令和7年3月20日(木)、本学では大学院・学部の学位授与式が挙行されました。

大学院では、学位授与式終了後、7号館1階で、青山研究科長からそれぞれに学位(修士)の授与が行われ、税務担当の三関教授・渋谷教授・田中教授の3先生から2年間の研究のご苦労と今後の活躍に向けエールが送られました。

大学院経営学研究科は、所定の単位取得と修士論文審査を合格した12名が修士学位を取得しました。研究分野は税務系7名、会計系1名、経営系1名です。成績優秀な方に贈られる二上賞は山内 貴志さんが受賞されました。

大学院で学位を修得されました院生は、2年間、税理士法人や会計事務所などで勤務しながら平日は仕事と講義、週末は大学院の講義と論文作成に加え、税理士試験勉強と家族サービスとハードな生活を過ごされました。大学院の授業は、対面授業とオンラインを併設して実施しています。

大学院で研鑽された研究をベースに、社会でさらなる飛躍されることを期待しています。

学位(修士)授与風景(7号館1階)

学位(修士)授与風景(7号館1階)

令和6年度・大学院修士論文審査会開催

本学の大学院では、2025年2月8日(土)修士論文の審査会が開催された。

今年度は、税務系7名、会計系1名、経営系1名、計9名が大学院2年間の研究成果である修士論文を説明し、指導教員である主査と副査2名により審査を実施しました。

院生は、論文の主旨や先行研究・判例、研究内容・方法、今後の研究の方向などを説明し、それに対して主査・副査の教員から学術的かつ専門的な視点から研究論文の評価と不明な点や改善点などが指摘された。院生は、それにもとづいて期日までに修正し、修士論文として提出する。

税務系研究テーマは、「給与所得と事業所得の判断基準」「法人税の前期損益修正」「相続税の財産評価」「法人税の収益の額と益金算入」「過大役員退職給与問題」「役員給与の損金不算入」についての研究が主なものである。また、会計系では「収益認識に関する会計基準」、経営系は「中国食材店の顧客誘因」に関する研究である。

本学の大学院では、2025年度に向け、社会人の方が勤務しながら研究に取り組めるように演習時間帯の工夫や授業形態、教育環境をよりよいものにするように取り組んでいます。

審査会風景

審査会風景

VOICE

VOICE